你有没有想过,为什么农历八月十五这个日子在中国文化中如此特别?它不仅仅是一个简单的日期,更是承载着深厚历史和丰富传说的节日——中秋节。这个节日在中国人的心中占据着重要位置,仅次于春节,是家人团聚、共赏明月、品尝月饼的温馨时刻。那么,中秋节的起源究竟是怎样的呢?让我们一起探索这个节日的传统由来。

中秋节的古老起源

中秋节的起源可以追溯到古代中国的祭月习俗。早在周朝时期,就已经有了关于月亮的祭祀活动。《周礼》一书中记载了古代帝王春天祭日、秋天祭月的礼制,这表明祭月活动在中国有着悠久的历史。到了汉代,这些祭月习俗逐渐普及,成为民间的重要活动。唐代时,中秋节的庆祝形式开始丰富起来,赏月、吃月饼等传统活动逐渐形成,并流传至今。

中秋节的名称由来

中秋节之所以被称为“中秋”,是因为它在秋季的中间位置。农历八月是秋季的第二个月,而十五日是这个月的中间一天,因此被称为“仲秋”。这个节日的名称体现了古人对时间的精细观察和对和谐秩序的追求。同时,中秋节的月亮比其他月份的满月更圆、更明亮,因此也被称为“月圆节”或“月夕”。

中秋节的传说故事

中秋节有许多美丽的传说故事,其中最著名的莫过于“嫦娥奔月”。相传在远古时期,天上有十个太阳同时出现,晒得庄稼枯死,民不聊生。一个名叫后羿的英雄,射下了九个太阳,留下一个太阳,拯救了百姓。为了感谢后羿的功绩,人们便在每年的八月十五这一天举行祭月的仪式。后羿娶了美丽善良的妻子嫦娥,两人过着幸福的生活。心术不正的蓬蒙想要偷吃后羿的不死药成仙,嫦娥为了保护不死药,不幸飞升到月亮上,成为月宫的仙子。从此,每年的中秋节,人们都会在月光下思念嫦娥,赏月、吃月饼,寄托对团圆和幸福的向往。

中秋节的习俗活动

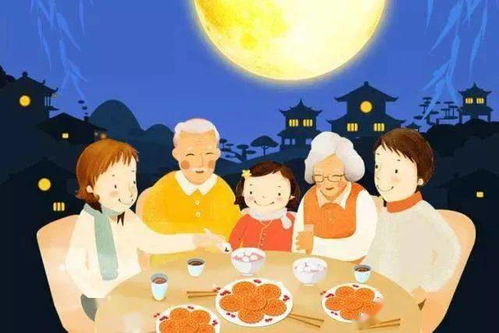

中秋节的传统习俗丰富多彩,其中最具代表性的活动是赏月和吃月饼。赏月是中秋节最重要的习俗之一,人们会在月光下摆上桌椅,准备丰盛的晚餐,一边品尝美食,一边仰望明月,享受这份宁静与和谐。月饼作为中秋节的代表性食品,其馅料丰富多样,有豆沙、莲蓉、五仁等,象征着团圆和美满。

除了赏月和吃月饼,中秋节还有许多其他传统活动,如猜灯谜、赏桂花、祭月等。猜灯谜是一种传统的智力游戏,人们会在灯笼上写上谜语,让大家猜解。赏桂花则是因为桂花在中秋节前后盛开,香气四溢,人们会赏桂花、饮桂花酒,感受秋天的美好。祭月则是古代遗留下来的习俗,人们会在月光下摆上月饼、石榴、枣子等瓜果,拜月祈福。

中秋节的文化意义

中秋节不仅仅是一个节日,更是一种文化的传承。它承载着中国人对家庭的珍视和对美好生活的向往。每年的中秋节,无论身在何处,人们都会尽量回家与家人团聚,共度佳节。这种对家庭的重视和团圆的渴望,已经成为了中国人文化基因的一部分。

中秋节也是表达感恩和祝福的时刻。人们会在月光下默默祈祷,感谢生活中的美好,祝福家人和朋友幸福安康。这种感恩和祝福的情感,让中秋节更加温暖和有意义。

中秋节的传统由来充满了历史和传说,它不仅仅是一个节日,更是一种文化的传承。通过赏月、吃月饼、猜灯谜等习俗,人们表达对团圆和幸福的向往,也传递着感恩和祝福的情感。中秋节的文化意义深远,它让中国人更加珍视家庭,更加热爱生活。

未经允许不得转载:吃瓜网社区热点推荐 - 明星动态与热点事件,实时掌握每日新闻 » 中秋节的传统由来,中秋节的起源与传承

吃瓜网社区热点推荐 - 明星动态与热点事件,实时掌握每日新闻

吃瓜网社区热点推荐 - 明星动态与热点事件,实时掌握每日新闻

韩式眼妆小姐姐怎么画,打造深邃迷人电眼攻略

韩式眼妆小姐姐怎么画,打造深邃迷人电眼攻略 嘉善不倒翁小姐姐微信号,揭秘神秘微信号背后的魅力人生”

嘉善不倒翁小姐姐微信号,揭秘神秘微信号背后的魅力人生” 不喜欢吃肉的小姐姐图片,这位小姐姐的肉食禁忌生活

不喜欢吃肉的小姐姐图片,这位小姐姐的肉食禁忌生活 韩国小姐姐为什么要化妆,韩国小姐姐化妆背后的美丽秘密

韩国小姐姐为什么要化妆,韩国小姐姐化妆背后的美丽秘密 古风小姐姐重庆话怎么说,古风小姐姐重庆话魅力四溢

古风小姐姐重庆话怎么说,古风小姐姐重庆话魅力四溢 小姐姐吃原味枣片视频,小姐姐挑战美味瞬间

小姐姐吃原味枣片视频,小姐姐挑战美味瞬间 白衬衣售楼部小姐姐图片,优雅与专业的完美融合

白衬衣售楼部小姐姐图片,优雅与专业的完美融合 小姐姐抓刚出生的娃娃,小姐姐与新生儿的温馨邂逅

小姐姐抓刚出生的娃娃,小姐姐与新生儿的温馨邂逅